目次です。

はじめに。

こんにちは。

今回はドラが字牌のときの戦い方について考えます。

字牌って、ドラじゃなくても扱い方が難しい牌ですよね。

いつ切るべきか、どこまで引っ張るべきか。

自分の手牌との兼ね合いだけではなく、他家の手牌との兼ね合いもあります。

もちろん点棒状況や打ち手の判断によっても扱い方は異なるわけですが、今回は解説の鈴木たろうプロから字牌ドラについての話があったので記事にしてみました。

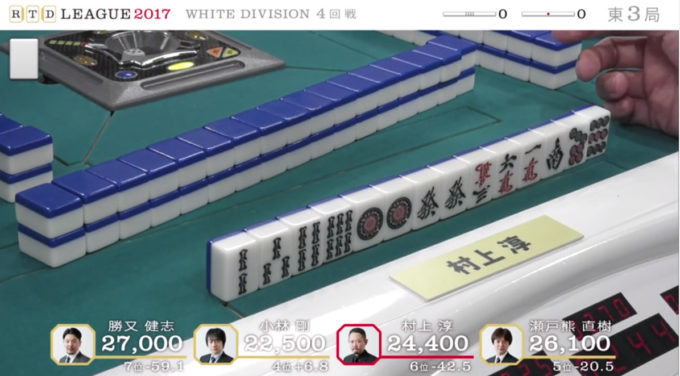

2017年のWHITE DIVISION4回戦の東3局のシーン。

ドラは![]() ですね。

ですね。

点棒状況は大きく離れてはおらず、ほぼ横並びです。

配牌と点棒状況。

まずは親の村上プロの配牌。

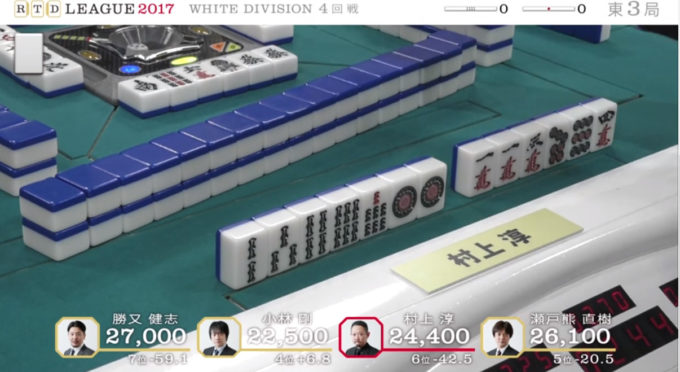

続いて瀬戸熊プロの配牌。ドラが1枚。

勝又プロの配牌。

小林プロの配牌。こちらもドラが1枚。

瀬戸熊プロと小林プロにドラの![]() が1枚ずつありますね。

が1枚ずつありますね。

つまりこの時点でドラの残り2枚はヤマということになります。

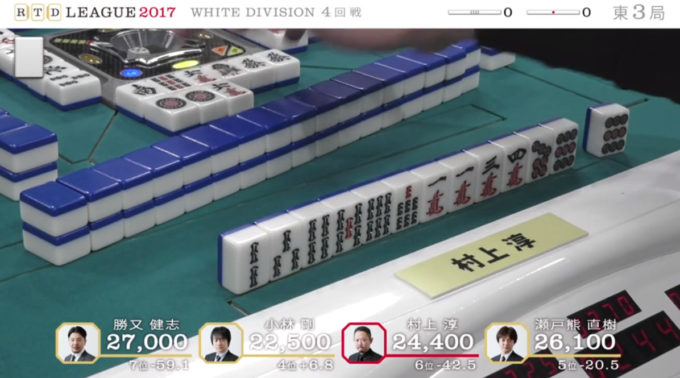

そこから進んで5巡目、6巡目。

直前に![]() が立て続けに2枚切られます。

が立て続けに2枚切られます。

それを見た村上プロが![]() の対子落としを判断。

の対子落としを判断。

解説。

たろうプロは村上プロの![]() の対子落としを見て

の対子落としを見て

「とりあえずこの瞬間に手の内に

が無いことが分かる。もし

が手の内に対子であれば

を残して

を鳴いていける形にするし、もし

が手の内に1枚だけの状態で

の対子落としをするのも微妙。

を1枚だけ持っている可能性は無くはないが、2枚持ちの可能性は無い」

と解説してくれています。

なるほど。

たしかに手の内にもし![]() が2枚以上あれば、

が2枚以上あれば、![]() をポンして手牌を進行させます。その時点で5800点(親の3翻30符)は確定するわけですからね。

をポンして手牌を進行させます。その時点で5800点(親の3翻30符)は確定するわけですからね。

あえて![]() を2枚スルーして、その直後に対子落としをしているのを見ると手の内に

を2枚スルーして、その直後に対子落としをしているのを見ると手の内に![]() は無いと考えられますよね。

は無いと考えられますよね。

それと同時にホンイツや七対子の可能性も否定できます。

そもそも![]() の有無に関わらず、2枚切れの安全度の高い

の有無に関わらず、2枚切れの安全度の高い![]() を雀頭に固定しなかったのは、

を雀頭に固定しなかったのは、![]() の暗刻の可能性が無くなったために、タンヤオやピンフ等の手作りを狙っている、と考えるのが一般的でしょう。

の暗刻の可能性が無くなったために、タンヤオやピンフ等の手作りを狙っている、と考えるのが一般的でしょう。

これを瀬戸熊プロと小林プロの立場から想像してみます。

村上プロの手には![]() が無さそうだから、自分で重ねられるかもしれない、と判断できるわけですよね。

が無さそうだから、自分で重ねられるかもしれない、と判断できるわけですよね。

つまり![]() が切られることで

が切られることで![]() の情報が入ってくるわけですね。

の情報が入ってくるわけですね。

麻雀は本当に奥が深い競技です。

先制リーチ、追っかけリーチ、3軒リーチ。

対局に戻ります。

9巡目にはドラを持っていない2者の勝又プロと村上プロにこの形のイーシャンテンが入ります。

たろうプロは

「ピンフ、三色の勝又くらいの手になれば(もしドラがあっても)ドラを切るに値する手。ただ(瀬戸熊プロ、小林プロは)2人はまだその形になっていないので、自分が重ねてから攻める形にしたい」と説明。

その2人の手牌はこうなっています。

一応のイーシャンテンですが、確かにまだ生牌のドラ![]() を切れる形では無さそうですね。

を切れる形では無さそうですね。![]() を残して狭い形のイーシャンテンを維持しています。

を残して狭い形のイーシャンテンを維持しています。

そして親の村上プロから先制リーチ。![]()

![]() 待ちです。やはりピンフ型のテンパイになっています。

待ちです。やはりピンフ型のテンパイになっています。

![]() が2枚。

が2枚。![]() が1枚。

が1枚。

続いて勝又プロ。![]() を引き入れての高め三色の追っかけリーチ。

を引き入れての高め三色の追っかけリーチ。

こちらも同じく![]()

![]() 待ちですね。

待ちですね。

たろうプロの言う通り、ここまでの形になれば例えドラが無くても高打点が見込めますね。

ドラの白の所在は。

2軒リーチになった直後、小林プロが![]() をツモってきてこの形のテンパイ。

をツモってきてこの形のテンパイ。

ついにドラを重ねます。

2人のリーチに![]() を切るのは少し危険ですが、ここは強気に

を切るのは少し危険ですが、ここは強気に![]()

![]() 待ちでリーチに向かいます。

待ちでリーチに向かいます。

しかし実は![]()

![]() はヤマに0枚。

はヤマに0枚。

勝負の決着は勝又プロが高めの![]() をツモって2000.4000。

をツモって2000.4000。

供託のリーチ棒も2本あって10000点の収入。このアガリで勝又プロは鮮やかにトップを獲得しています。

まとめ。

この局はたろうプロが実況の小林未沙ちゃんと字牌のドラの扱い方について話している時間が長かったんです。

書ききれなかった内容をここで少しまとめておきますね。

・ドラが字牌で、手役がないときは、自分がドラを重ねて使わないと攻めるに値しない(高打点が見込めない)。

・小林プロは(他のプロ)と比べてドラを切ることを考えた手牌進行をする。

・瀬戸熊プロはどちらかと言うとドラを切らない前提で、ドラ部分を1ブロックと考えた手牌進行をすることが多い。

・自分(たろうプロ)もドラを使って、1ブロックと考えた手牌進行をする。

とのことです。

解説のたろうプロの言葉には「他家に鳴かせないため」「このタイミングで切ると危険だから」というネガティブな意味合いより「自分の打点のため」という意思が強く感じられました。

赤牌入りの麻雀なら考え方は違いますが、このRTDルールの麻雀だと「ドラの字牌を切る」こということは手の内からドラが無くなるということを意味しますからね。

つまり相手方から見たときに「早そうだな」とは思われても「高そうだな」とあまり思われません。

もちろん手役次第で満貫や跳満もありますが、実際はそんなに怖くないんですよね。

字牌のドラの扱い方に関しては打ち手によって異なることも多いと思いますので、みなさんの参考になるような対局があれば今後も取り上げていきますね。

※記事内の画像、解説はAbemaTV(麻雀)からの引用です。

引用元サイト:AbemaTV(麻雀)